GLOSSARIO dei TERMINI MEDICI – Parte 3° – (da Calcagno a Cuore)

Queste informazioni rappresentano soltanto un riassunto dei significati medici e assolutamente non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

e’ sempre opportuno consultare preventivamente il proprio medico di base o in alternativa il proprio farmacista di fiducia.

SCHEDA " CALCAGNO "

SCHEDA ” CALCAGNO “

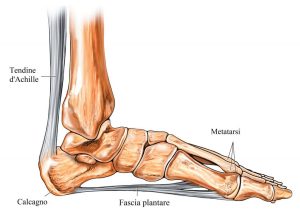

Il calcagno è l’osso più voluminoso del tarso e costituisce il tallone.

Il calcagno è l’osso più voluminoso del tarso e costituisce il tallone.Si trova in posizione infero-laterale rispetto all’astragalo, l’altro osso della fila prossimale delle sette ossa tarsali.

Le sue dimensioni considerevoli sono dovute al fatto che il peso del corpo, sia in posizione eretta sia durante la deambulazione, si scarica principalmente su di esso e sulle ossa del metatarso.

La parte posteriore del calcagno è costituita da una sporgenza rugosa, abbastanza voluminosa, sulla quale si inserisce il tendine calcaneale (tendine di Achille), che origina dai muscoli del polpaccio.

Il calcagno presenta delle faccette lisce che gli permettono di articolarsi con altre ossa tarsali come l’osso cuboide, sulla superficie antero-laterale del calcagno e l’astragalo superiormente.

Descrizione

Si tratta di un osso breve dalla forma estremamente irregolare, dettata dalla sua particolare funzione meccanica e dall’attacco di numerosi legamenti e tendini muscolari.

Approssimativamente si possono individuare sei facce:

– La faccia superiore comprende un’area posteriore a contatto con un cuscinetto adiposo, situato anteriormente, cioè profondamente. Proseguendo in avanti presenta tre faccette (posteriore, media, anteriore) di articolazione con l’astragalo, coperte di cartilagine ialina articolare (articolazione talo-calcaneale, un insieme di artrodie). Anteriormente a queste, si trova un’infossatura detta solco del calcagno, che assieme al solco dell’astragalo che lo sovrasta costituisce il seno del tarso.

– La faccia inferiore posteriormente comprende l’estensione della tuberosità calcaneale, che si sdoppia in un processo mediale e uno laterale. più in avanti è presente un tubercolo anteriore. Fra queste apofisi la superficie si solleva, presentando un decorso in salita che segue l’arco longitudinale della pianta del piede.

– La faccia mediale è leggermente incavata. Costituisce parte del pavimento del tunnel tarsale, mentre il tetto che lo sovrasta è il retinacolo dei flessori, che si inserisce in questa faccia del calcagno. Più anteriormente presenta il sustentaculum tali, sito di inserzione di legamenti diretti a tibia, astragalo e navicolare.

– La faccia laterale offre attacco al legamento fibulo-calcaneale.

– La faccia anteriore è di ridotte dimensioni e serve all’articolazione calcaneo-cuboidea, parte di quella mediotarsale dello Chopart, fra fila prossimale e distale del tarso

– La faccia posteriore è dominata dall’evidente tuberosità calcaneale, sito di inserzione del tendine calcaneale o di Achille e facilmente palpabile.

Il calcagno è il punto di inserzioni per tre muscoli: le due componenti del tricipite della sura, cioè gastrocnemio e soleo, e il muscolo plantare.

Questi muscoli, pur avendo una debole azione anche sull’articolazione del ginocchio, agiscono perlopiù sulla caviglia, come flessori (plantari) del piede.

Sono fondamentali nella deambulazione, nel salto e nel mantenimento della stazione eretta.

Sono tutti innervati dal nervo tibiale e costituiscono la loggia posteriore dei muscoli della gamba.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CALCOLI "

SCHEDA ” CALCOLI “

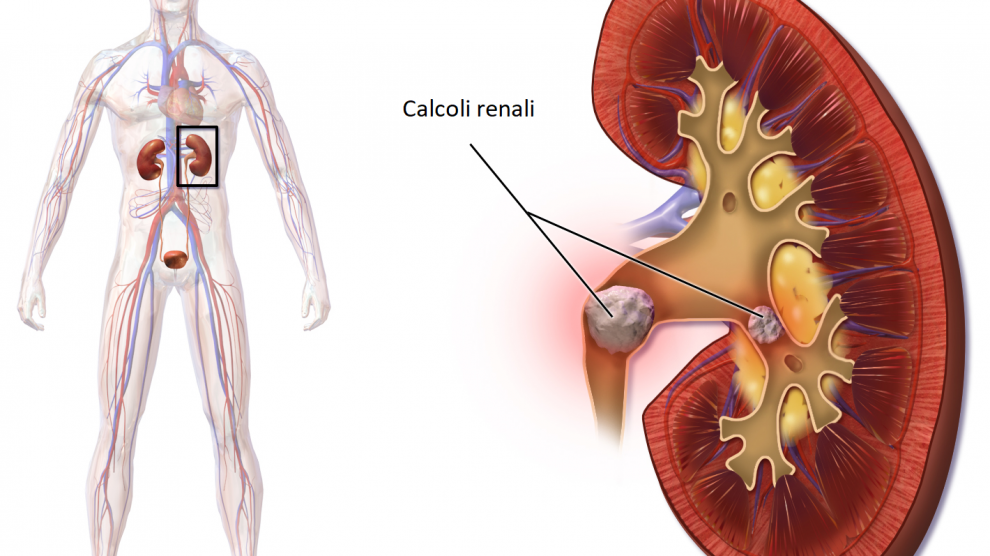

I calcoli renali – identificati dal termine medico “nefrolitiasi” o “litiasi renale” – sono delle piccole aggregazioni di sali minerali che si formano nel tratto urinario.

I calcoli renali – identificati dal termine medico “nefrolitiasi” o “litiasi renale” – sono delle piccole aggregazioni di sali minerali che si formano nel tratto urinario.

vCalcoli renaliSpesso la loro presenza è legata ad una dieta incongrua a cui si associa necessariamente una sottostante predisposizione genetica.

Talvolta i calcoli renali sono asintomatici e vengono scoperti per caso durante una radiografia di controllo.

Altre volte un dolore acuto e violento (colica renale) segnala prepotentemente la loro presenza.

I calcoli renali sono dei depositi di consistenza dura che si formano per precipitazione dei sali minerali contenuti nelle urine (calcio, ossalato, fosfati ed acido urico).

La formazione di un calcolo è favorita dall’aumento della concentrazione di questi elettroliti o dalla riduzione del liquido che li tiene in soluzione (scarso volume di urine).

Quando i sali si aggregano tra loro formano dapprima cristalli, quindi microcalcoli ed infine calcoli che possono raggiungere le dimensioni di una pallina da golf.

Proprio a causa della loro forma e composizione chimica i calcoli renali possono muoversi dalla sede di origine e andare ad ostacolare il flusso dell’urina.

Tale ostacolo, oltre a causare un dolore spesso intenso, favorisce lo sviluppo di infezioni urinarie e, se persiste per lunghi periodi, aumenta le possibilità di danno ai reni, fino a sviluppare una insufficienza renale progressiva.

Normalmente le urine contengono sostanze che impediscono la formazione di calcoli, ma non sempre tali composti sono presenti in quantità adeguate o svolgono efficacemente la loro funzione. Oggi se ne conoscono due categorie: macromolecolari (di natura proteica) e micromolecolari come il citrato o il magnesio. Anche i mucopolissaccaridi, grazie alle loro proprietà colloidali favoriscono il mantenimento in soluzione dei sali allontanando la formazione di calcoli renali.

In base alla composizione chimica si distinguono diversi tipi di calcoli, ognuno dei quali richiede un approccio terapeutico differente.

Fattori di Rischio

I calcoli renali sono abbastanza diffusi nella popolazione dato che colpiscono in media circa il 3% delle persone.

Particolarmente a rischio sono i maschi di età compresa tra i venti ed i quarant’anni.

In questa fascia di età, a causa della contemporanea presenza di più fattori di rischio, l’incidenza della malattia supera il 15%.

Le cause di origine della calcolosi non sono ancora state completamente chiarite, anche se alcuni fattori predisponenti aumentano sensibilmente la probabilità che si formino dei calcoli:

– sesso: i maschi hanno una probabilità tripla rispetto alle donne di sviluppare calcolosi alle vie urinarie (la maggiore concentrazione di citrato nelle urine femminili, in stretto rapporto con il tasso estrogenico, spiegherebbe questa minore incidenza del problema nel gentil sesso)

– scarso introito di liquidi: un flusso di urine limitato favorisce il ristagno, quindi la precipitazione dei sali in esse contenuti disidratazione per aumentata perdita di liquidi (diarrea, iperidrosi ecc.

– età: i calcoli renali si formano prevalentemente tra i venti ed i quarant’anni,

– acidità delle urine: pH urinario inferiore a 5 (per quanto riguarda alcuni tipi ben precisi di calcio, come quelli di cistina, xantine ed acido urico)

– storia familiare di calcoli renali: è il caso ad esempio dei calcoli di origine cistinica in cui, a causa di un difetto congenito del rene, un amminoacido scarsamente solubile nelle urine (cistina) precipita formando dei cristalli,

– infezioni croniche delle vie urinarie,

– abuso di certi medicinali o di integratori salini e vitaminici,

– ipertiroidismo (effetto catabolico sul tessuto osseo) e iperparatiriodismo (aumento calcemia)

– dieta incongrua,

– etnia: maggiore incidenza dei calcoli renali nella razza bianca ed asiatica,

– clima; (durante il periodo caldo estivo la maggiore evaporazione, se non reintegrata da un adeguato apporto di liquidi aumenta la concentrazione delle urine e la precipitazione dei calcoli)

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CAPILLARI "

SCHEDA ” CAPILLARI “

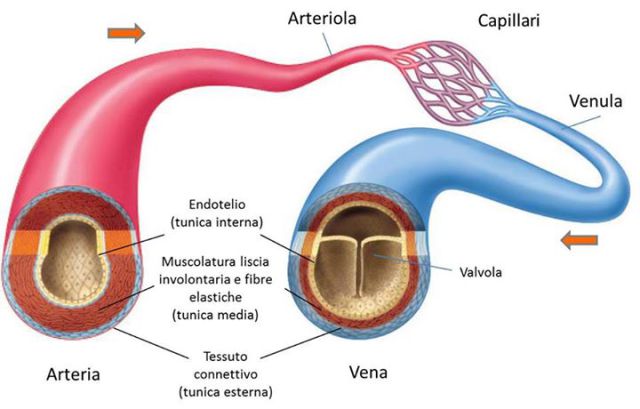

Sono le vie di trasporto del sangue e si suddividono principalmente in arterie e vene, con le relative ramificazioni in calibri sempre più piccoli denominate arteriole, venule e capillari.

Sono le vie di trasporto del sangue e si suddividono principalmente in arterie e vene, con le relative ramificazioni in calibri sempre più piccoli denominate arteriole, venule e capillari.

Le arterie sono caratterizzate da pareti molto robuste e costituite da tre strati concentrici sovrapposti (tonache): quello interno, l’endotelio, quello mediano è formato da tessuto muscolare liscio e ricco di fibre elastiche e quello esterno, con funzione protettiva, formato da tessuto connettivo e fibre elastiche.

Grazie alle fibre elastiche, le pareti delle arterie possono resistere a forti pressioni e a contrarsi e dilatarsi in corrispondenza con le contrazioni e dilatazioni del cuore, contribuendo così a spingere il sangue verso la periferia.

Le arterie prendono origine dai ventricoli del cuore e trasportano sangue ricco di ossigeno fino alle zone periferiche.

Esse decorrono generalmente in profondità dei tessuti, affiorando solo in alcuni punti (es. tempie, polso etc.) dove è possibile sentire le pulsazioni.

Le principali arterie sono:aorte, carotide, coronaria, omerale o brachiale, femorale, polmonare Man mano che si allontanano dal cuore, esse si ramificano in vasi più piccoli, le arteriole, fino a risolversi nei capillari.

Le arteriole

Queste regolano la quantità di sangue circolante in periferia e la pressione arteriosa grazie alla loro parete muscolare contrattile.

I capillari

Sono tubicini esilissimi (diametro ca. 6-8 micron) dalla parete ridotta al solo endotelio, attraverso il quale avvengono gli scambi fra il sangue e i tessuti.

I capillari si ramificano fra di loro costituendo una fitta rete fra le arterie e le vene.

L’O2 e la CO2 diffondono passivamente seguendo il loro gradiente di pressione.

Le altre sostanze vengono “spremute” col siero dalla pressione sanguigna nei tessuti, mentre dal lato venoso dei capillari le pressione osmotica (provocata dalle proteine nel siero) “risucchia” il liquido dai tessuti.

La parte eccedente del liquido interstiziale invece va a finire nei vasi linfatici.

Le vene

Sono dei tubi dalle pareti sottili che prendono origine dalla periferia, dai capillari (poi venule) situati in diverse parti del corpo e portano il sangue povero in ossigeno al cuore.

Anche le pareti delle vene sono costituite da tre strati ma di minore spessore e sono prive di fibre elastiche e hanno poca muscolatura liscia (se la vena viene recisa si affloscia facilmente).

Sulle pareti interne delle vene più grandi si trovano delle speciali pieghe membranose a forma di tasca, dette valvole a nido di rondine, che lasciano scorrere il sangue in direzione del cuore impedendogli di tornare indietro.

Le vene decorrono piuttosto in superficie, visibili sotto pelle dal tipico colore bluastro.

(Testo desunto da “Irene Valorosi sulla base testuale di Immagini della biologia” (ed.Zanichelli”))

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CARCINOMA "

SCHEDA ” CARCINOMA “

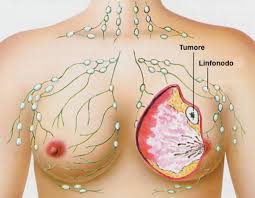

Con il termine carcinoma si identifica in medicina una neoplasia di origine epiteliale.

Con il termine carcinoma si identifica in medicina una neoplasia di origine epiteliale.

Cioè una formazione patologica di nuove cellule che tende ad infiltrare i tessuti circostanti e a dare origine a metastasi e che dal punto di vista istologico risulta derivare da un qualunque tessuto epiteliale, sia esso tessuto di rivestimento (mucose, pelle) o ghiandolare.

Qualora interessi gli epiteli ghiandolari si parla di adenocarcinoma.

Il carcinoma è un tipo istologico di tumore (una neoplasia epiteliale maligna); è dunque errato usare tale termine, come spesso accade, quale sinonimo di cancro

Tipi

Carcinoma polmonare

Carcinoma della prostata

Carcinoma dell’esofago

Carcinoma del colon-retto

Carcinoma dell’ovaio

Carcinoma dell’utero

Carcinoma mammario

Carcinoma vescicale

Carcinoma uracale

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CARDIOMONITOR "

SCHEDA ” CARDIOMONITOR “

Il CardioMonitor è un dispositivo medico che consente l’acquisizione in continuo e per lunghi periodi di tempo del tracciato elettrocardiografico.

Il CardioMonitor è un dispositivo medico che consente l’acquisizione in continuo e per lunghi periodi di tempo del tracciato elettrocardiografico.L’uso del dispositivo è particolarmente indicato per il monitoraggio di soggetti a rischio cardiovascolare e/o per i quali necessitano azioni di early-detection e prevenzione secondaria, quali:

Anziani e ipertesi

Soggetti già colpiti da attacchi cardiaci

Individui sottoposti a interventi specifici di cardiochirurgia, (ad es. ablazioni)

Ha la forma di uno schermo con diversi cavi collegati al paziente.

Esegue un elettrocardiogramma, misura la saturazione dell’ossigeno nel sangue con un pulsiossimetro e la pressione con uno sfigmomanometro automatico.

Ne esistono diversi modelli con capacità di rilevare diversi parametri vitali eseguire un elettrocardiogramma.

Il paziente viene collegato ai cavi del monitor.

Se il monitor ad esempio ha ECG, SpO2 (saturazione dell’ossigeno) e NIBP (pressione), il paziente è collegato con i cavi dell’ECG al petto e con il cavo del SpO2 collegato a un dito o un Padiglione auricolare (orecchio), mentre il NIBP viene collegato con un manicotto a un braccio.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CARDIOPALMO "

SCHEDA ” CARDIOPALMO “

Il cardiopalmo (anche cardiopalma o palpitazione del cuore, dal greco antico καρδία/cuore e παλμός/palpitazione) è la percezione accentuata del proprio battito cardiaco, percezione che normalmente non avviene.

Il cardiopalmo (anche cardiopalma o palpitazione del cuore, dal greco antico καρδία/cuore e παλμός/palpitazione) è la percezione accentuata del proprio battito cardiaco, percezione che normalmente non avviene.Due possono essere i fattori implicati nel fenomeno:

– aumento dello stato di allerta (psicosomatismo, ad esempio durante una forte emozione o un attacco di panico).

– aumento di intensità (con o senza aumento di frequenza) del battito cardiaco dovuto alle seguenti possibili cause: stress, fatica, abuso di sostanze eccitanti o psicostimolanti, pregresse operazioni, oppure come segnale di un principio di una cardiopatia.

Il cardiopalmo può essere manifestazione di un disturbo del ritmo cardiaco, come nel caso della fibrillazione atriale (ne soffre lo 0,4% della popolazione adulta, fino ad arrivare a circa il 10% della popolazione ultrasettantenne), oppure una tachicardia sopraventricolare che generalmente può essere curata con medicinali.

Lo strumento diagnostico per indagare le cause di frequenti palpitazioni parossistiche è genericamente un semplice elettrocardiogramma (ECG), effettuato a riposo o sotto sforzo.

Eventualmente anche un ECG dinamico secondo Holter può essere di maggior sensibilità

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " C A R P O "

SCHEDA ” C A R P O “

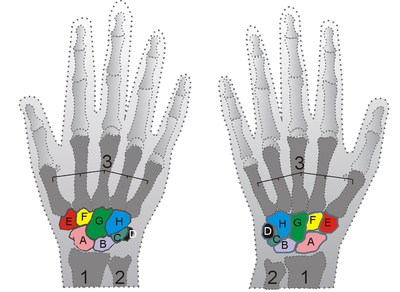

Il carpo è la parte dello scheletro dell’arto superiore che congiunge il radio con il metacarpo.

Il carpo è la parte dello scheletro dell’arto superiore che congiunge il radio con il metacarpo.È compreso nella regione del polso.

Esso risulta composto da otto ossa brevi disposte su due file, delle quali una prossimale ed una distale.

Compongono la fila prossimale in senso lateromediale:

(A) l’osso scafoide o navicolare;

(B) l’osso semilunare;

(C) l’osso piramidale;

(D) il pisiforme.

Compongono la fila distale in senso lateromediale:

(E) l’osso trapezio;

(F) il trapezoide;

(G) il capitato;

(H) l’uncinato.

Doccia carpale

Articolandosi tra loro, le ossa del carpo costituiscono sul lato palmare la doccia o tunnel carpale.

La doccia carpale è uno spazio del polso, posto volarmente, attraverso il quale scorrono i tendini dei muscoli flessore superficiale delle dita, flessore profondo delle dita e flessore lungo del pollice.

Tale doccia è delimitata lateralmente e medialmente da quattro rilievi tubercolari:

Lateralmente:

il tubercolo dello scafoide, che sporge dalla superficie palmare dello scafoide;

il tubercolo del trapezio, che sporge dalla superficie palmare del trapezio.

Medialmente:

l’osso pisiforme, che sporge dalla superficie palmare dell’osso piramidale, col quale si articola;

l’uncino, che sporge dalla superficie palmare dell’osso uncinato.

Il legamento trasverso del carpo, tendendosi sull’apice dei quattro rilievi, trasforma la doccia carpale in un canale osteo-fibroso detto tunnel carpale.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CARTILAGINE TIROIDEA "

SCHEDA ” CARTILAGINE TIROIDEA “

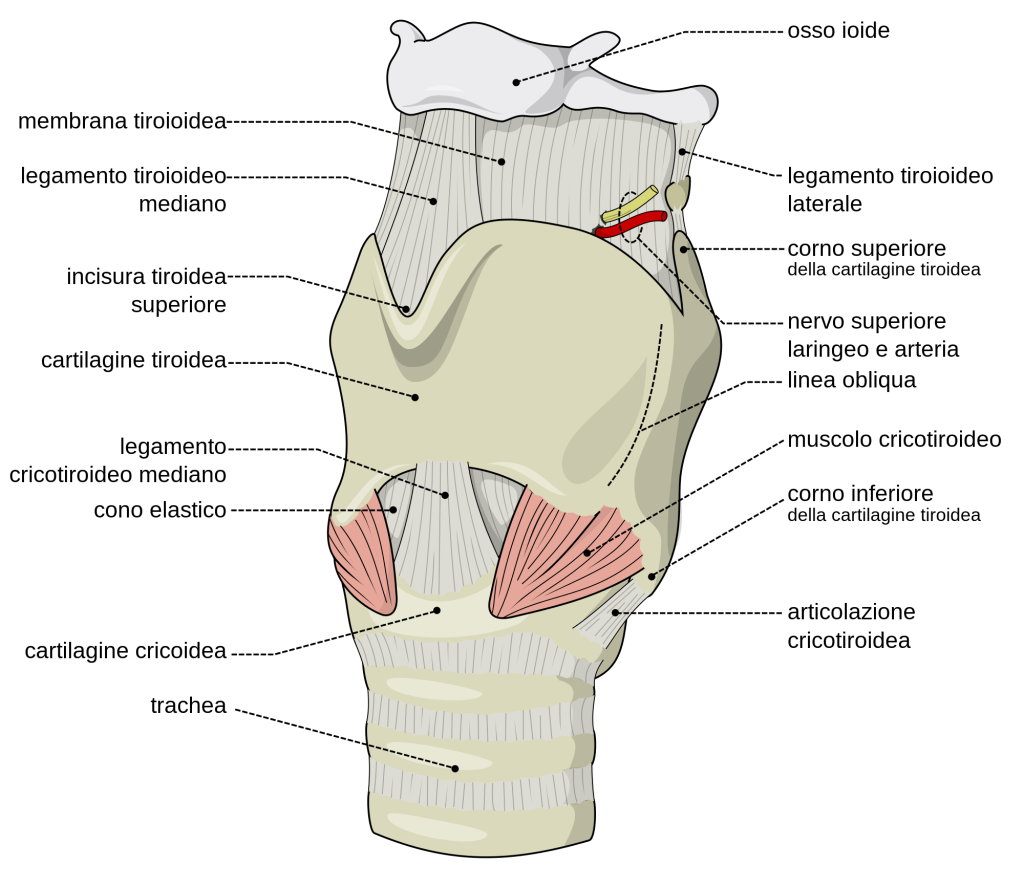

La cartilagine cricoide o cartilagine cricoidea o semplicemente cricoide è una struttura cartilaginea impari facente parte delle cartilagini principali della laringe.

La cartilagine cricoide o cartilagine cricoidea o semplicemente cricoide è una struttura cartilaginea impari facente parte delle cartilagini principali della laringe.La parola deriva dai termini in greco antico krikos, che significa anello, circolo, ed eidos, ovvero forma, rassomiglianza.

È uno degli elementi fondamentali della laringe stessa sostenendo le altre cartilagini e dando attacco ad importanti muscoli.

In generale, la cricoide ha la forma di un anello con castone:

l’arco è posto anteriormente, mentre il castone o lamina cricoidea è rivolta posteriormente.

In questo contesto si riconoscono, quindi, due superfici e due margini.

La superficie esterna è convessa e lisca lungo l’arco, ma presenta posteriormente una cresta verticale, la cresta della lamina che divide la lamina stessa in due leggere fosse.

Ai lati presenta le faccette articolari tiroidee, la superficie interna è concava e liscia.

Articolazioni

Le articolazioni che coinvolgono la cartilagine cricoide sono:

– articolazioni cricotiroidee tramite le faccette articolari tiroidee, presentano una capsula articolare rinforzata dai legamenti ceratocricoidei e permettono alla cartilagine tiroidea movimenti di inclinazione e alla cricoide di avanzare in alto e posteriormente;

– articolazioni cricoaritenoidee tramite le faccette articolari aritenoidee, presentano una capsula articolare rinforzata dai legamenti cricoaritenoidei e permettono alle cartilagini aritenoidi di inclinarsi in avanti, in dietro lateralmente e di ruotare su sé stesse in movimenti di fondamentale importanza per la fonazione poiché tali spostamenti regolano l’apertura della glottide e la tensione delle corde vocali.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CATARATTA "

SCHEDA ” CATARATTA “

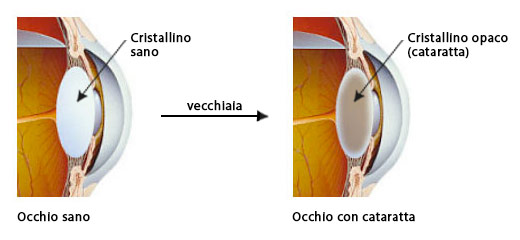

La cataratta (o ipòchima) è un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino nell’occhio che comporta una diminuzione della vista.

La cataratta (o ipòchima) è un processo di progressiva perdita di trasparenza del cristallino nell’occhio che comporta una diminuzione della vista.

Può interessare uno o entrambi gli occhi. Spesso si sviluppa lentamente e si verifica soprattutto con l’aumentare dell’età.

I sintomi possono includere colori percepiti sbiaditi, visione offuscata, aloni intorno alle luci, problemi con luci e difficoltà a vedere di notte.

Ciò può portare difficoltà nella guida di autoveicoli, nella lettura o nel riconoscere i volti.

Una vista scarsa può anche tradursi in un aumento del rischio di cadute e di depressione.

La cataratta è la causa del 50% dei casi di cecità e del 33% delle disabilità visive in tutto il mondo.

La cataratta è causata più comunemente dall’invecchiamento, ma può verificarsi anche a causa di un trauma, fenomeni infiammatori, esposizione eccessiva a radiazione infrarossa o ultravioletta, può essere iatrogena in conseguenza a un’operazione chirurgica all’occhio per altri problemi o congenita.

I fattori di rischio includono il diabete, il fumo di tabacco, l’esposizione prolungata a luce solare e l’alcolismo.

Sia gruppi di proteine sia pigmenti giallo-marrone possono depositarsi sul cristallino riducendo la trasmissione della luce alla retina, nella parte posteriore dell’occhio.

La diagnosi viene formulata in seguito a un esame della vista.

La prevenzione comprende l’uso di occhiali da sole e non fumare.

All’inizio, i sintomi possono migliorare con gli occhiali.

Se questo non aiuta, un intervento chirurgico per rimuovere il cristallino opaco e sostituirlo con una lente artificiale è l’unico trattamento efficace.

L’intervento chirurgico è necessario solo se la cataratta causa problemi.

L’intervento generalmente si traduce in un miglioramento della qualità della vita.

La chirurgia della cataratta non è facilmente disponibile in molti paesi, il che è particolarmente vero per le donne.

Circa 20 milioni di persone sono ciechi a causa di cataratta.

Negli Stati Uniti è la causa di circa il 5% dei casi di cecità, mentre in alcune parti dell’Africa e del Sud America questo dato arriva al 60%.v La cecità da cataratta si verifica, nei paesi in via di sviluppo, in circa 10-40 bambini su 100.000 mentre, nel mondo sviluppato, in 1-4 bambini su 100.000.v Le cataratte diventano più comuni con l’età.

Circa la metà delle persone di 80 anni di età, negli Stati Uniti, hanno avuto cataratta.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CATETERE "

SCHEDA ” CATETERE “

Che cos’è e a che cosa serve il catetere?

Che cos’è e a che cosa serve il catetere?Il catetere è un dispositivo medico molto comune, si tratta di un tubicino flessibile che può variare in materiale, lunghezza e numero di estremità, a seconda del suo utilizzo.

Questa cannula viene introdotta in una cavità corporea (mediante un processo detto cateterizzazione) e trova impiego in ambito diagnostico, terapeutico o chirurgico.

Il catetere può essere utile a drenare un contenuto, a somministrare un farmaco, a introdurre strumenti chirurgici.

Come funziona il catetere?

La procedura di cateterizzazione varia a seconda del tipo di catetere da inserire.

Il catetere urinario per esempio, la cui funzione è drenare l’urina dalla vescica, viene introdotto dall’uretra e inserito finché non raggiunge la vescica.

Il catetere è poi collegato a un sacchetto di raccolta per le urine.v I cateteri cardiaci invece si utilizzano in ambito diagnostico e vengono inseriti nei vasi sanguigni tramite iniezioni o incisioni nel braccio o nell’inguine, da qui raggiungono il cuore.

Il catetere è pericoloso o doloroso?

L’introduzione del catetere deve essere effettuata da personale specializzato, spesso la cateterizzazione viene praticata in anestesia generale.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CAVITÀ ADDOMINALE "

SCHEDA ” CAVITÀ ADDOMINALE “

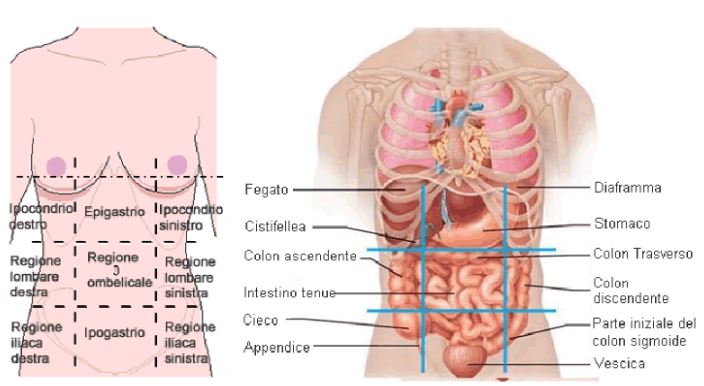

La cavità peritoneale è uno spazio addominale rivestito da una sottile membrana sierosa, composta da tessuto connettivo e cellule epiteliali, e distinta in peritoneo parietale e viscerale:

La cavità peritoneale è uno spazio addominale rivestito da una sottile membrana sierosa, composta da tessuto connettivo e cellule epiteliali, e distinta in peritoneo parietale e viscerale:il primo riveste la parete addominale mentre il secondo ricopre i visceri gastro-enterici e gli organi addominali; tra i due è presente uno spazio, praticamente virtuale, la cavità peritoneale appunto, che contiene una minima quantità di soluzione acquosa di elettroliti, proteine, e altre sostanze derivate sia dal fluido interstiziale degli organi in rapporto con il peritoneo sia dal plasma sanguigno dei vasi che irrorano il peritoneo stesso.

Alcuni organi dell’addome sono completamente avvolti dal peritoneo viscerale e sono da questo provvisti di un doppio foglietto che li unisce al peritoneo parietale addominale (meso) o agli organi contigui (legamento).

Ciascun meso prende il nome dell’organo che sorregge e di cui contiene il fascio vascolo-nervoso proprio; altrettanto, ciascun legamento, generalmente contente pochi vasi, prende il nome dalle strutture che raccorda, con prevalente funzione di fissità.

Il tessuto adiposo e le strutture comprese tra i foglietti peritoneali viscerali dell’omento, mesi e legamenti sono da considerarsi di pertinenza extraperitoneale.

L’omento è un legamento “specializzato” che connette lo stomaco ad altre strutture, in particolare, il grande e piccolo omento sono ripiegamenti del peritoneo che collegano lo stomaco rispettivamente al colon trasverso e al fegato.

Il grande omento è composto da un doppio strato peritoneale (foglietto ascendente e discendente, tra loro fusi) che dalla grande curvatura dello stomaco e dal tratto prossimale del duodeno scende verso il basso come un grembiule, ricoprendo il piccolo intestino; contiene prevalentemente grasso, ma anche vasi arteriosi, venosi e linfatici, ed è dotato di una discreta mobilità che gli conferisce una funzione protettiva contro la diffusione di eventuali processi patologici (ad esempio, infiammatori).

Il piccolo omento è formato dalla combinazione del legamento gastro-epatico ed epato-duodenale; connette la piccola curvatura gastrica e la parte prossimale del duodeno al fegato e copre anteriormente la retrocavità degli epiploon (o lesser sac).

Il legamento gastro-epatico contiene alcuni linfonodi, l’arteria e la vena gastrica di sinistra; quello epato-duodenale ospita la vena porta, l’arteria epatica, il dotto biliare principale e i linfonodi. Si ricordano, inoltre, i legamenti gastro-frenico, gastro-pancreatico, gastro-splenico, spleno-renale e frenico-colico, con funzione prevalentemente di fissità e di sostegno a vasi arteriosi, venosi e linfatici diretti agli organi connessi.

La retrocavità degli epiploon, appena citata, è uno spazio peritoneale posteriore allo stomaco e anteriore al pancreas, comunicante con la cavità peritoneale attraverso il forame di Winslow (o epiploico); è divisa in tre recessi: superiore, adiacente al lobo caudato; splenico, attorno all’ilo della milza e inferiore, poco al di sopra del mesocolon trasverso, a sinistra.

Il mesolocon trasverso, contiguo al grande omento con cui condivide l’inserzione al colon trasverso, collega il colon trasverso al retroperitoneo lungo il margine antero-inferiore del pancreas e contiene i vasi colici medi.

Il mesentere del piccolo intestino è un meso che collega l’intestino tenue alla parete addominale posteriore e contiene l’arteria e la vena mesenterica superiore, i vasi linfatici e i linfonodi.

Nel suo decorso obliquo di circa 15 cm, dalla flessura duodeno-digiunale alla regione ileo-cecale, incrocia la testa del pancreas, il tratto distale del duodeno, la vena cava inferiore, l’aorta addominale, l’uretere destro e il muscolo psoas destro.

Il mesosigma connette il sigma alla parete pelvica posteriore e contiene i vasi arteriosi e venosi emorroidari.

In pelvi, i legamenti larghi avvolgendo parametri, tube di Fallopio, ovaie e vasi uterini si estendono dall’utero sino alle pareti pelviche laterali.

I legamenti rotondi servono come sistema di direzione deputato al mantenimento dell’antiversione interna dell’utero e contengono vasi linfatici; corrono lateralmente ai vasi epigastrici inferiori ed entrano nei canali inguinali come cordoni fibrosi fino a inserirsi nelle grandi labbra.

I legamenti ombelicali laterali, mediali e mediano sono costituiti da riflessione del peritoneo rispettivamente su vasi

Il piccolo omento è formato dalla combinazione del legamento gastro-epatico ed epato-duodenale; connette la piccola curvatura gastrica e la parte prossimale del duodeno al fegato e copre anteriormente la retrocavità degli epiploon (o lesser sac).

Il legamento gastro-epatico contiene alcuni linfonodi, l’arteria e la vena gastrica di sinistra; quello epato-duodenale ospita la vena porta, l’arteria epatica, il dotto biliare principale e i linfonodi.

Si ricordano, inoltre, i legamenti gastro-frenico, gastro-pancreatico, gastro-splenico, spleno-renale e frenico-colico, con funzione prevalentemente di fissità e di sostegno a vasi arteriosi, venosi e linfatici diretti agli organi connessi.

La retrocavità degli epiploon, appena citata, è uno spazio peritoneale posteriore allo stomaco e anteriore al pancreas, comunicante con la cavità peritoneale attraverso il forame di Winslow (o epiploico); è divisa in tre recessi: superiore, adiacente al lobo caudato; splenico, attorno all’ilo della milza e inferiore, poco al di sopra del mesocolon trasverso, a sinistra.

Il mesolocon trasverso, contiguo al grande omento con cui condivide l’inserzione al colon trasverso, collega il colon trasverso al retroperitoneo lungo il margine antero-inferiore del pancreas e contiene i vasi colici medi.

Il mesentere del piccolo intestino è un meso che collega l’intestino tenue alla parete addominale posteriore e contiene l’arteria e la vena mesenterica superiore, i vasi linfatici e i linfonodi (Fig. 16.2). Nel suo decorso obliquo di circa 15 cm, dalla flessura duodeno-digiunale alla regione ileo-cecale, incrocia la testa del pancreas, il tratto distale del duodeno, la vena cava inferiore, l’aorta addominale, l’uretere destro e il muscolo psoas destro.

Il mesosigma connette il sigma alla parete pelvica posteriore e contiene i vasi arteriosi e venosi emorroidari.

In pelvi, i legamenti larghi avvolgendo parametri, tube di Fallopio, ovaie e vasi uterini si estendono dall’utero sino alle pareti pelviche laterali.

I legamenti rotondi servono come sistema di direzione deputato al mantenimento dell’antiversione interna dell’utero e contengono vasi linfatici; corrono lateralmente ai vasi epigastrici inferiori ed entrano nei canali inguinali come cordoni fibrosi fino a inserirsi nelle grandi labbra.

I legamenti ombelicali laterali, mediali e mediano sono costituiti da riflessione del peritoneo rispettivamente su vasi

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CAVITÀ ORALE "

SCHEDA ” CAVITÀ ORALE “

Struttura della cavità orale

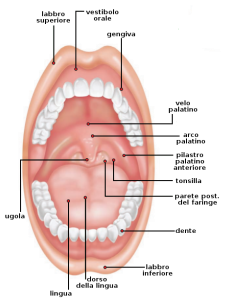

La cavità orale è delimitata dal palato, dal pavimento orale, dalle guance e dalle labbra, così come dall’ugola e dagli archi palatini, che decorrono lateralmente dall’ugola.

La cavità orale è delimitata dal palato, dal pavimento orale, dalle guance e dalle labbra, così come dall’ugola e dagli archi palatini, che decorrono lateralmente dall’ugola.

L’interno della cavità orale è composta dalle file di denti della mascella superiore e della mascella inferiore: per “cavità orale” (Cavum oris) si intende propriamente la parte anteriore e quella laterale dello spazio delimitato dai denti, occupato per la gran parte dalla lingua. Lo spazio tra le file di denti e le labbra o le guance è denominato “vestibolo orale” (Vestibulum oris).

La terminologia latina lascia intendere le regioni di interesse delle rispettive parti anatomiche: “orale” (oris) e “vestibolare” (vestibulum).

L’intera cavità orale è rivestita dalla mucosa orale, che è mantenuta umida dalla saliva, prodotta dalle ghiandole salivari. La mucosa orale contiene dei recettori sensoriali per la temperatura e il tatto.

Nella mucosa superficiale della lingua si trovano inoltre dei recettori per il senso del gusto.

La zona di transizione tra la mucosa mobile delle labbra o delle guance e la mucosa mobile del processo alveolare viene denominata anche “plica vestibolare”.

Nella regione delle guance, singole pliche della mucosa si protendono verso il processo alveolare, dando luogo ai cosiddetti “frenuli vestibolari laterali”.

Inoltre, dalla mucosa del labbro superiore e inferiore si irradia un frenulo labiale, che raggiunge la mucosa del processo alveolare.

La mucosa mobile situata intorno alle file dei denti si trasforma nella gengiva, che è fissata all’osso mascellare.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CEFALEA "

SCHEDA ” CEFALEA “

Cefalea La cefalea si caratterizza per il dolore localizzato in una o più aree del capo.

La cefalea si caratterizza per il dolore localizzato in una o più aree del capo.

Rappresenta una condizione di urgenza sia se la si considera come sintomo di un’altra patologia (cefalea secondaria) sia se la si considera come malattia stessa (cefalea).

Le cefalee primarie sono:

emicrania

cefalea tensiva

cefalea a grappolo.

Tra quelle secondarie si segnala la cefalea post-traumatica.v Il dolore avvertito alla testa durante un attacco di cefalea può essere causato da meccanismi diversi.

I principali sono:

distensione, trazione o dilatazione dei vasi sanguigni (arterie e vene) intra o extra cranici

compressione, trazione o infiammazione dei nervi cranici

infiammazione, contrattura o compressione dei muscoli extracranici e cervicali,

infiammazione delle meningi.

Cefalea tensiva

È la più diffusa e colpisce più le donne che gli uomini.

È dovuta alla contrazione dei muscoli del collo e delle spalle e si manifesta come una morsa che stringe la testa a casco, il famoso “cerchio”.

I muscoli in tensione producono una maggiore quantità di acido lattico che provoca uno stato di intossicazione delle cellule: in questo modo il mal di testa cresce e si autoalimenta. Nel 90 per cento dei casi è dovuta a stress di natura psicosociale o a disturbi come l’ansia e la depressione.

Può essere episodica (per meno di 15 giorni al mese e di durata variabile tra la mezz’ora e la settimana) o cronica (il dolore è presente, complessivamente, per sei mesi l’anno).

I mal di testa derivanti da tensione nervosa, cominciano di solito alla nuca o alla base del cranio, per poi diffondersi e localizzarsi in un punto qualsiasi del capo, spesso nella regione occipitale, ossia nella parte media ed inferiore del capo, se è bilaterale.

Possono soffrirne, per esempio, coloro che rimangono a lungo chini sui libri o davanti al computer tenendo i muscoli cervicali contratti.

Questa contrazione provoca una costrizione dei vasi sanguigni e della loro rete nervosa; la circolazione impoverita aumenta il dolore dello spasmo muscolare.

Cefalea a grappolo

Le crisi si susseguono l’una all’altra ad intervalli di tempo piuttosto brevi e si raggruppano in determinati periodi del giorno e dell’anno. Gli attacchi durano da mezz’ora ad un’ora.

Può essere episodica, da 7 giorni ad alcuni mesi con intervalli superiori a due settimane, o cronica, ogni giorno per più di un anno consecutivamente.

Il dolore è intenso e violento e di solito è monolaterale, localizzato attorno all’occhio e allo zigomo.

Colpisce prevalentemente gli uomini soprattutto tra i 20 ed i 30 anni.

Non si conoscono le cause precise.

Emicrania

Come indica il suo nome – dal greco hìmi “mezzo” e kranìon “cranio” – l’emicrania è quella forma di mal di testa caratterizzata da un dolore intenso e ricorrente che coinvolge, generalmente, un solo lato della testa.

L’emicrania classica rientra nel gruppo delle cefalee primarie.

In particolare, si distinguono due tipi di emicrania: con aura e senza aura. In entrambi i casi il mal di testa può durare da poche ore a tre giorni.

Nell’emicrania con aura i sintomi si presentano di solito nella fase precedente l’insorgenza del dolore tipico dell’attacco emicranico e sono rappresentati nel 99 per cento dei casi da sintomi visivi (zigzag luminosi, annebbiamento del campo visivo dal lato colpito dal dolore), talora associati a difficoltà nel parlare (33 per cento) e più raramente a disturbi nella motilità (6 per cento).

L’aura interessa alternativamente solo una metà del corpo e presenta una durata variabile tra 5 e 60 minuti. vGli attacchi di emicrania senza aura hanno una durata variabile tra 4 e 72 ore, sono monolaterali (spesso), con dolore di tipo pulsante, di severa o moderata intensità, talora aggravato dallo sforzo fisico; il dolore spesso è associato a nausea, fotofobia (fastidio per la luce) e fonofobia (fastidio per i rumori).

Caratteristica degli attacchi emicranici è quella di essere ricorrenti e di presentarsi con una frequenza molto variabile (da pochi episodi in un anno ad attacchi 2-3 volte alla settimana).

Il dolore, pulsante, è accompagnato da nausea, vomito, foto o fonofobia.

Si ha necessità di riposare lontani da luci e rumori.

L’emicrania cronica parossistica è l’unica forma di cefalea primaria a localizzazione sempre e costantemente unilaterale.

Colpisce il sesso femminile con una frequenza di attacchi sino a 15 al giorno e dolori violenti simili a quelli della cefalea a grappolo.

Cause

Le cause dell’emicrania non sono ancora del tutto chiare.

Durante un attacco emicranico si verifica una costrizione dei vasi arteriosi con conseguente riduzione nell’apporto di sangue in particolari aree cerebrali.

Questa fase corrisponde all’aura emicranica ed è seguita da una fase di dilatazione dei vasi sanguigni, che può causare la sensazione di male alla testa.

Cambiamenti nell’attività del cervello provocherebbero un’infiammazione intorno ai vasi sanguigni con irritazione di alcuni terminali nervosi.

A provocare il dolore durante un attacco, sembra essere una momentanea variazione nella circolazione sanguigna extracerebrale.

In particolare questo avviene al di sotto della leptomeninge (ossia della meninge più interna, quella che riveste il cervello) dove i vasi sanguigni prima si restringono e poi si dilatano.

Cosa fare

La conoscenza dei fattori scatenanti è di fondamentale importanza perché sia la cura che la prevenzione dell’emicrania risultino efficaci.

Riuscire a mettere in relazione un determinato evento con il verificarsi di una crisi emicranica permette di evitare o correggere eventuali comportamenti sconvenienti.

È importante quindi imparare a riconoscere le circostanze in cui arriva e individuare anche i sintomi più banali con cui si manifesta.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CERVELLO "

SCHEDA ” CERVELLO “

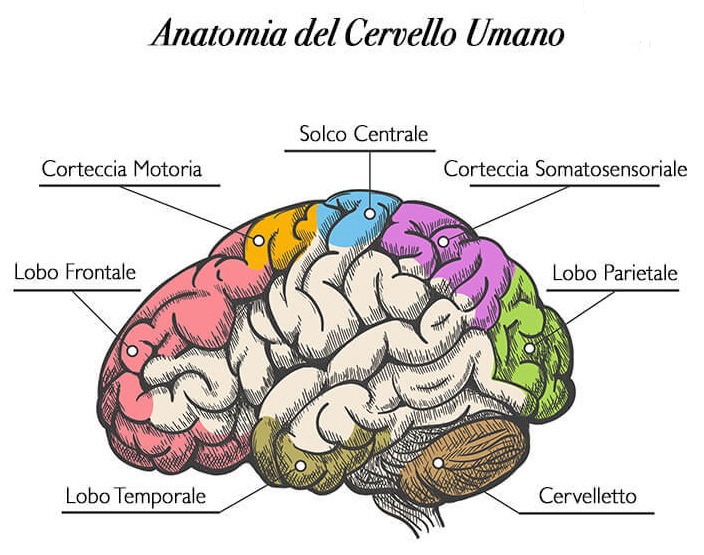

Il cervello è l’organo principale del sistema nervoso centrale, presente nei vertebrati e in tutti gli animali a simmetria bilaterale, compreso l’uomo. Nei vertebrati il cervello è situato all’apice del nevrasse, all’interno del cranio.

Il cervello è l’organo principale del sistema nervoso centrale, presente nei vertebrati e in tutti gli animali a simmetria bilaterale, compreso l’uomo. Nei vertebrati il cervello è situato all’apice del nevrasse, all’interno del cranio.Il termine corretto per indicare l’insieme delle strutture contenute all’interno della scatola cranica è encefalo, di cui il cervello è una parte.

Infatti, il cervello può essere definito come quella porzione di encefalo separata dalle restanti parti mediante un piano orizzontale passante per la superficie superiore del cervelletto.

È, quindi, la porzione derivata dallo sviluppo delle vescicole diencefalica (per il diencefalo) e telencefalica (per il telencefalo).

Il cervello si occupa, insieme al sistema endocrino, di parte della regolazione delle funzioni vitali ed è sede delle regolazioni omeostatiche e delle funzioni cerebrali superiori.

Nell’uomo l’attività del cervello, studiata dalle neuroscienze, dà vita alla mente con le sue funzioni cognitive superiori e più in generale alla psiche con le sue funzioni psichiche, studiate nell’ambito della psichiatria e della psicologia.

Il cervello umano è posto all’apice, sia dal punto di vista della struttura che della funzione, del sistema nervoso centrale. vIn termini rigorosamente anatomici, il cervello è il risultato dello sviluppo embriologico del prosencefalo, termine che viene utilizzato come suo sinonimo, venendo a comprendere due parti note come diencefalo e telencefalo.

Colloquialmente con la parola cervello si intende l’intero contenuto nervoso della cavità cranica, che invece prende il nome di encefalo, di cui il cervello è la parte più voluminosa, ma che comprende anche cervelletto e cervellino.

Il cervello è l’organo più importante del sistema nervoso centrale con un peso piuttosto variabile che non supera i 1500 grammi ed ha un volume compreso tra i 1100 e i 1300 cm³, tenendo presente la possibilità di significative variazioni tra individuo e individuo, anche legate a sesso, età e altri fattori.

Il cervello può essere suddiviso in due distinte macroparti:

telencefalo

diencefalo

Il telencefalo, che include la corteccia cerebrale, è estremamente sviluppato, e può essere suddiviso in quattro aree o lobi:

Lobo frontale

Lobo parietale

Lobo occipitale

Lobo temporale

cui sono da aggiungere la circonvoluzione limbica e l’insula di Reil.

Negli esseri umani la corteccia cerebrale cresce enormemente di dimensione, diventando la struttura predominante del cervello.

Inoltre, rispetto ad altri mammiferi, la corteccia cerebrale negli umani assume un ruolo più importante a livello funzionale essendo sede delle “funzioni cerebrali superiori”, quali il pensiero e la coscienza.

Il diencefalo è più piccolo ed è avvolto superiormente e lateralmente dal telencefalo.

Contiene:

Il talamo

L’epitalamo

Il metatalamo

L’ipotalamo

Il subtalamo.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CIANOSI "

SCHEDA ” CIANOSI “

La cianosi (dal greco κυάνωσις, kyànosis, formato su κύανος, kyànos, “azzurro, livido”) è uno stato di colorazione bluastro della pelle e delle mucose, dovuta o alla presenza nel sangue di più di 5 g/dl di emoglobina ridotta (emoglobina non ossigenata) o di composti anomali emoglobinici come la metaemoglobina o la solfoemoglobina.

La cianosi (dal greco κυάνωσις, kyànosis, formato su κύανος, kyànos, “azzurro, livido”) è uno stato di colorazione bluastro della pelle e delle mucose, dovuta o alla presenza nel sangue di più di 5 g/dl di emoglobina ridotta (emoglobina non ossigenata) o di composti anomali emoglobinici come la metaemoglobina o la solfoemoglobina.È segno di disturbi circolatori o respiratori. La concentrazione critica sarà raggiunta più difficilmente da soggetti anemici e più facilmente da chi ha un’alta concentrazione di emoglobina nel sangue, poiché, a parità di quantità di ossigeno nel sangue, nell’individuo con molta emoglobina la quantità di Hb ridotta (che cioè non viene ossigenata) sarà maggiore.

Viceversa nell’individuo con poca Hb resterà poca Hb non legata all’ossigeno (ridotta).

Normalmente la concentrazione di emoglobina ridotta nel sangue venoso è di 3 g/dl, e varia linearmente con aumenti o diminuzioni della concentrazione di emoglobina totale.

La cianosi può insorgere a causa di diversi tipi di gravi malattie sia a livello polmonare che cardiaco, che provocano un abbassamento dei livelli di ossigeno nel sangue.

Per determinarne la causa può essere necessario effettuare radiografie del torace, test ematici, test di funzionalità respiratoria e polmonare.

Le cause principali di cianosi sono:

– aumento di emoglobina totale (Policitemia)

– deficit di ossigenazione centrale (c’è poco ossigeno, dunque c’è molta Hb ridotta/deossigenata). Es: BPCO, Enfisema Polmonare, Bronchite Cronica, Scompenso Cardiaco

– rallentamento del circolo periferico (stasi venosa), con conseguente aumento dell’estrazione di ossigeno (e conseguente aumento della differenza artero-venosa di concentrazione di ossigeno ematica) dall’Hb da parte dei tessuti.

Da notare che nell’avvelenamento da monossido di carbonio, c’è molta emoglobina deossigenata, ma trasportante il monossido di carbonio, per cui l’emoglobina ridotta è presente solo in piccole quantità, insufficienti a dare cianosi.

La cianosi può essere definita centrale o periferica a seconda di quale sia il meccanismo causale. Se un problema polmonare o cardiaco porta a un’insufficiente saturazione di ossigeno nel sangue si parla di cianosi centrale. Se invece problemi circolatori causano una stasi di sangue nei tessuti periferici, con conseguente aumento dell’estrazione di ossigeno da parte di questi, si svilupperà una cianosi periferica.

La cianosi congenita è invece presente sin dalla nascita come nei casi di trasposizione congenita dei grossi vasi in cui l’aorta origina dal ventricolo destro.v Una cianosi tardiva è dovuta a una cardiopatia congenita ma che compare tardivamente, talora anche a distanza di anni, solo dopo che si è instaurata un’insufficienza cardiaca; tale evenienza è osservabile nei casi di difetti congeniti del setto interatriale o interventricolare.

La cianosi viene valutata mediante ispezione delle labbra, congiuntiva palpebrale, padiglione auricolare e palmo delle mani.

Sintomi che spesso si associano a cianosi sono:

– Dolore Toracico

– Dispnea

– Tachipnea

– Tosse produttivav – Letargia e confusione mentale a causa del minor apporto di ossigeno al cervello

Diagnosi

– Anamnesi Famigliare: presenza di cardiopatie congenite

– Anamnesi Farmacologica

– Anamnesi Lavorativa: per esposizione a sostanze chimiche che potrebbero aver determinato l’insorgenza di forme anomale di Hb, come la Carbossiemoglobina nel caso di avvelenamento da CO.

– Ispezione: valutazione del colore della mucosa congiuntivale palpebrale, labbra, padiglione auricolare e palmo delle mani.v – Valutare PA, FC, Polso e FR e Saturazione Periferica di O2 (Parametri Vitali)

– Se la cianosi è localizzata ad un’estremità, valutare la presenza di un’ostruzione vascolare periferica. Sospettare la Malattia di Raynaud quando il fenomeno é intermittente.

– Valutare la presenza di Ippocratismo digitale o dita a bacchetta di tamburo o clubbing o dita a vetrino di orologio che sono segno di neoplasia polmonare che determina grave insufficienza respiratoria, patologie polmonari, scompenso cardiaco ma anche gravi malattie infiammatorie croniche gastro-intestinali (come il morbo di Crohn).

Esami Strumentali:

Esame Emocromocitometrico

Elettroforesi dell’emoglobina per l’identificazione di Emoglobinopatie

ECG

Ecocardiografia

Spirometria

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CIRROSI EPATICA "

SCHEDA ” CIRROSI EPATICA “

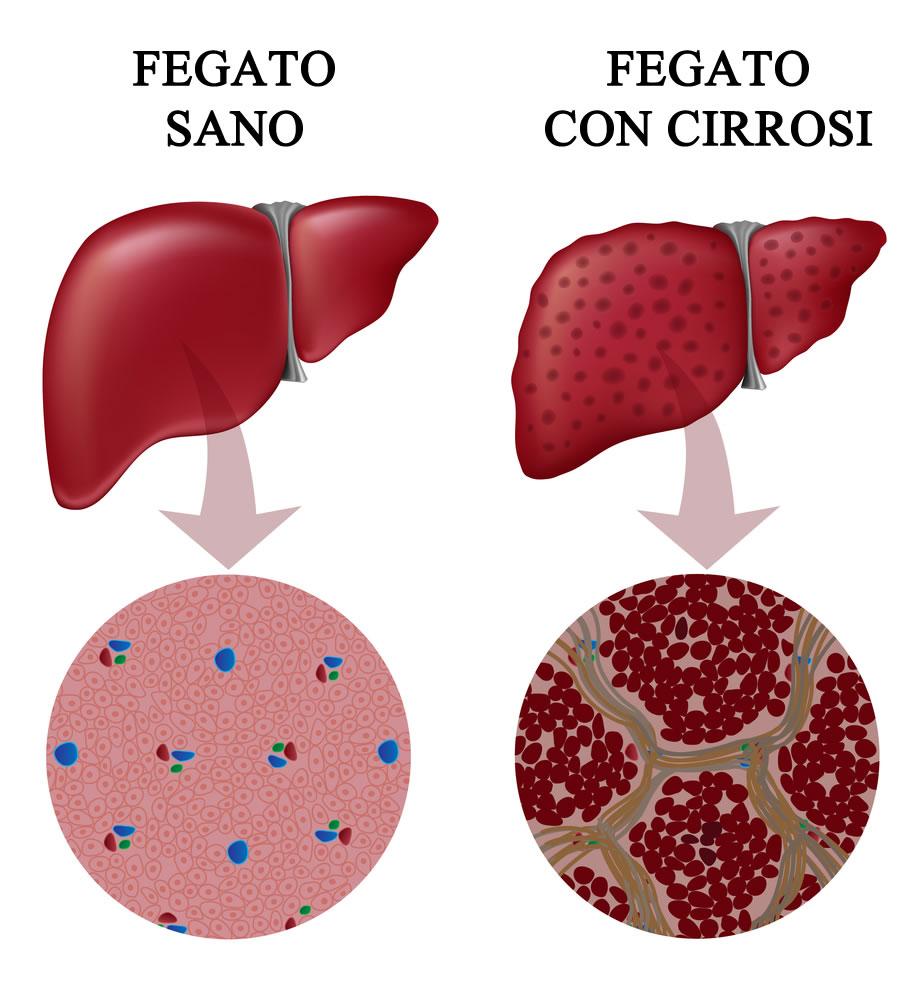

La cirrosi epatica è una patologia epatica cronica e progressiva, caratterizzata dal sovvertimento diffuso e irreversibile della struttura del fegato, conseguente a danni di varia natura (infettiva, alcolica, tossica, autoimmune) accumulatisi per un lungo periodo.

La cirrosi epatica è una patologia epatica cronica e progressiva, caratterizzata dal sovvertimento diffuso e irreversibile della struttura del fegato, conseguente a danni di varia natura (infettiva, alcolica, tossica, autoimmune) accumulatisi per un lungo periodo.

La cirrosi epatica rappresenta quindi il quadro terminale della compromissione anatomo-funzionale dell’organo.[1] Il termine “cirrosi” deriva dal greco: κίρρωσις; kirrhos (κιρρός) che significa “giallastro” e -osis (-ωσις) che significa “condizione”, una parola che descrive l’aspetto di un fegato cirrotico.

Alcune delle sue cause scatenanti principali sono l’abuso di alcol, le epatiti croniche virali o di altra natura.

Il sovvertimento strutturale della cirrosi epatica è il risultato della necrosi del parenchima epatico, causata dal danno protratto, e dei conseguenti processi riparativi, ovvero la rigenerazione nodulare per iperplasia (proliferazione cellulare) e la formazione di ponti fibrosi cicatriziali che sostituiscono il parenchima necrotico e si dispongono sia all’interno che tra i lobuli, le unità elementari che costituiscono il fegato.

Questo disordine architetturale conduce non solo a un malfunzionamento del fegato dal punto di vista metabolico (catabolico e sintetico), ma anche a gravi ripercussioni sulla circolazione portale (ipertensione portale).

Il termine cirrosi è talvolta utilizzato per estensione anche per descrivere processi patologici fortemente sclerotici a carico di organi diversi dal fegato, quali lo stomaco, i reni e i polmoni, quando questi vanno incontro a degenerazione con necrosi cellulare seguita da fibrosi.

Durante gli esordi della malattia, spesso non si presentano sintomi, ma con il progredire della condizione il paziente può accusare, insieme a sintomi aspecifici (stanchezza, dispepsia), prurito, edema agli arti inferiori, colorito giallo delle sclere (subittero) o della cute (ittero), raccolta di liquido nella cavità peritoneale (ascite) o sviluppare un angioma stellare (delle “macchie” rossastre simili a ragnatele) sulla cute.

Le principali complicanze includono encefalopatia epatica, sanguinamento dalle varici esofagee e tumore del fegato.

L’encefalopatia epatica provoca confusione mentale e può portare a perdita di coscienza.

L’accumulo di liquidi nell’addome può diventare spontaneamente infetto.

La cirrosi è più comunemente causata da un abuso di alcol, dall’epatite B, dall’epatite C e dalla steatosi epatica non alcolica.

In genere, per la cirrosi alcolica occorre assumere più di due o tre bevande alcoliche al giorno per alcuni anni.[1] La steatosi epatica non alcolica conta una serie di cause, tra cui il sovrappeso, il diabete, alti livelli di grassi nel sangue e ipertensione.

Alcune cause meno frequenti della cirrosi possono essere l’epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva, l’emocromatosi, l’assunzione di alcuni farmaci e la presenza di calcoli biliari.

La diagnosi si basa sull’esame obiettivo, sulle analisi del sangue, sulle tecniche di imaging biomedico e sulla biopsia epatica.

Alcune cause di cirrosi, come l’epatite B, possono essere prevenute grazie alla vaccinazione.

Evitare di assumere alcol è raccomandato in tutti i casi di cirrosi.

L’epatite B e C possono essere curate con farmaci antivirali.

L’epatite autoimmune può essere trattata con farmaci steroidei.

Altri farmaci possono essere utili per fronteggiare le complicazione, come il gonfiore addominale o quello delle gambe, l’encefalopatia epatica e o la dilatazione delle vene esofagee.

Nei casi gravi di cirrosi può essere preso in considerazione un trapianto di fegato.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CISTIFELLEA "

SCHEDA ” CISTIFELLEA “

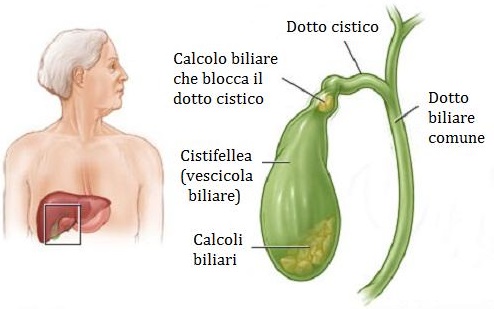

La cistifellea (pronuncia: /ʧistiˈfɛllea/), detta anche colecisti (dal greco χωλή, “bile”, e κύστις, “vescica”) o vescicola biliare (dal latino viscica fellea), è un piccolo organo cavo facente parte dell’apparato digerente che ha lo scopo di immagazzinare la bile prodotta dal fegato per poi rilasciarla nell’intestino tenue durante la digestione. Negli esseri umani ha una forma a pera e si trova addossata alla superficie inferiore del fegato; la sua struttura e la sua posizione possono tuttavia variare in modo significativo tra le specie animali.

La cistifellea (pronuncia: /ʧistiˈfɛllea/), detta anche colecisti (dal greco χωλή, “bile”, e κύστις, “vescica”) o vescicola biliare (dal latino viscica fellea), è un piccolo organo cavo facente parte dell’apparato digerente che ha lo scopo di immagazzinare la bile prodotta dal fegato per poi rilasciarla nell’intestino tenue durante la digestione. Negli esseri umani ha una forma a pera e si trova addossata alla superficie inferiore del fegato; la sua struttura e la sua posizione possono tuttavia variare in modo significativo tra le specie animali.

La cistifellea riceve e immagazzina la bile che proviene dal fegato attraverso il dotto epatico comune; successivamente, contraendosi in occasione dei pasti, rilascia la bile attraverso il dotto biliare comune nel duodeno, dove partecipa alla digestione dei grassi.

Nella cistifellea, talvolta, possono formarsi calcoli biliari per la precipitazione di sostanze scarsamente idrosolubili, solitamente colesterolo o bilirubina (un prodotto del metabolismo dell’emoglobina).

Questa condizione patologica (colelitiasi) può essere causa di un dolore significativo, in particolare nella regione superiore destra (ipocondrio) dell’addome, e per essere risolta spesso richiede un intervento chirurgico che prevede la rimozione della cistifellea, una procedura chiamata colecistectomia che è in genere ben tollerata, sebbene possa portare alla sindrome post-colecistectomia.

La colecistite, ovvero l’infiammazione della cistifellea, si presenta in conseguenza di una vasta gamma di cause, tra cui l’impatto dei calcoli nelle vie biliari, infezioni e malattie autoimmuni.

Gli esami diagnostici utilizzati per indagare sulle eventuali patologie della cistifellea includono gli esami del sangue e tecniche di imaging biomedico.

Un esame emocromocitometrico completo può rivelare un aumento del numero di globuli bianchi, indicativo di una infiammazione o di una infezione.

Per quanto riguarda i parametri ematochimici, i valori della bilirubina e i test di funzionalità epatica possono rivelare se vi è in atto una infiammazione correlata all’albero biliare o alla stessa cistifellea e se questa è associata a una danno epatico; una lipasi o una amilasi elevata è indice di pancreatite. I livelli di bilirubina possono salire quando vi è un’ostruzione del flusso della bile.

I livelli dell’antigene CA 19-9 sono un marker tumorale per il colangiocarcinoma.

Le tecniche radiografiche, con o senza mezzo di contrasto, e quelle ultrasonografiche consentono di visualizzare la colecisti e permettono la valutazione del suo contenuto e delle sue pareti.

Per la sua semplicità di esecuzione, per l’innocuità e per la sua sensibilità a rilevare la presenza di lesioni, nonché per il basso costo, l’ecografia spesso rappresenta il primo esame di imaging biomedico che viene eseguito quando si sospetta una patologia della cistifellea, come i calcoli biliari.

Una radiografia addominale o una tomografia computerizzata sono altre tecniche di imaging che possono essere utilizzate per studiare la cistifellea e gli organi circostanti.

Indagini più sofisticate sono impiegate quando si renda necessario un ulteriore accertamento diagnostico; si tratta della risonanza magnetica colangiopancreatografica, della scintigrafia epatobiliare (hepatic iminodiacetic acid o HIDA scan), una procedura di medicina nucleare utilizzata per valutare la fisiologia della colecisti e del flusso biliare, e della tomografia a emissione di positroni con fluorodeossiglucosio (Fluorodeoxyglucose positron emission tomography o FDG PET), che viene eseguita per determinare la natura delle lesioni occupanti spazio (masse).

Altre metodiche consentono di indagare in modo specifico le intere vie biliari. Queste metodiche utilizzano mezzi di contrasto e includono la colangio-pancreatografia endoscopica retrograda e la colangiografia transepatica percutanea o intraoperatoria

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CISTITE"

SCHEDA ” CISTITE”

La cistite è un’infezione urinaria, acerrima nemica delle donne.

La cistite è un’infezione urinaria, acerrima nemica delle donne.Causata da diversi microrganismi, porta bruciore e dolore durante la minzione, stimolo frequente a urinare, e in alcuni casi, sangue nelle urine.

Scopriamola meglio:

La prima arma efficace è riconoscerne i sintomi della cistite: bruciore, stimolo continuo a mingere, dolore sordo nella parte bassa dell’addome, a volte accompagnato da sangue nelle urine.

I rapporti sessuali, la stitichezza e la menopausa sono fattori che tendo a facilitare l’insediamento dei microrganismi patogeni.

Cause

La causa più comune della cistite è l’origine batterica. Esiste anche una cistite causata dalla radioterapia o la cistite di tipo interstiziale.

Di base la cistite batterica, che andiamo a prendere in esame, si manifesta quando la vescica si infiamma, in maniera acuta o cronica, a causa di germi intestinali che colonizzano la vagina.

Microrganismi come l’Escherichia coli, Proteus, o l’Enterococcus, giungono alla vescica risalendo dall’uretra, condotto da cui fuoriesce l’urina, che nelle donne è lungo 3-5 cm, contro i 13-16 cm degli uomini.

Oltre ai rimedi che elenchiamo qui di seguito, ricordiamo che per la prevenzione è bene tenere a mente due accorgimenti: non abusare di detergenti intimi, che possono alterare il pH e abbassare le difese dell’organismo; non indossare jeans o pantaloni troppo stretti, in modo da evitare l’annidamento dei batteri.

Diagnosi

All’osservazione dei sintomi si unisce una diagnosi basata sui risultati dell’esame delle urine e dell’urinocoltura con conta delle colonie batteriche sviluppate e l’antibiogramma (ricerca della sensibilità ai vari antibiotici dei batteri riscontrati).

Nei casi di cistite recidivante si può ricorrere alll’esame colturale eseguito su tampone vaginale.

Alimentazione in caso di cistite

La principale indicazione nutrizionale nella cistite è quella di evitare gli zuccheri raffinati: quando la cistite è di natura batterica, la proliferazione dei batteri è favorita dallo zucchero.

Fra le cause della cistite c’è un’alterazione della permeabilità intestinale con il passaggio di batteri in altri distretti come quello uro-genitale.

Per mantenere un buon equilibrio intestinale e una flora batterica adeguata è necessario ridurre gli alimenti industrializzati come bevande zuccherate e succhi di frutta confezionati, alcol, caffè, formaggi e insaccati.

Andrebbero evitati durante l’attacco acuto alimenti come il peperoncino, il pepe e gli alimenti piccanti che potrebbero peggiorare la sintomatologia legata al bruciore.

Da preferire, un’alimentazione ricca di fibre e cereali integrali, frutta e verdura fresca di stagione, preferibilmente diuretica: finocchi, verdure a foglia verde, cetrioli, indivia belga, ananas, mandarini, fragole, melone, anguria.

Un alimento particolarmente utile in questo caso è il mirtillo, il cui succo mostra attività diuretiche e depurative delle vie urinarie e impedisce l’adesione dei batteri alle pareti della vescica.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " MENOPAUSA "

SCHEDA ” MENOPAUSA “

La menopausa è l’interruzione dell’attività mestruale – e dunque della capacità riproduttiva – che avviene in modo naturale in tutte le donne perlopiù tra i 48 e i 55 anni, in seguito a una diminuita produzione di ormoni FSH, LH e progesterone da parte delle ovaie.

La menopausa è l’interruzione dell’attività mestruale – e dunque della capacità riproduttiva – che avviene in modo naturale in tutte le donne perlopiù tra i 48 e i 55 anni, in seguito a una diminuita produzione di ormoni FSH, LH e progesterone da parte delle ovaie.

I cicli della donna man mano si fanno privi di ovulazione e irregolari e il flusso mestruale diminuisce, per poi cessare.

Il periodo che passa tra i primi sintomi e la cessazione del mestruo è detto climaterio.

Tale fase della vita può evolvere con assoluta assenza di sintomi o, al contrario, essere molto fastidiosa, con la presenza di vampate di calore seguite da intensa sudorazione, ansia, depressione, palpitazioni, scarsa concentrazione, calo del desiderio sessuale e talora aumento di peso.

Menopausa: che cosa vuol dire

Come la pubertà, anche la menopausa è dovuta a modificazioni fisiologiche del sistema endocrino.

La donna in questo periodo cambia la sua forma, va cioè incontro a modificazioni profonde a livello fisico e psichico.

La menopausa è un momento di passaggio che, al di là dell’aspetto centrale che la caratterizza – cioè l’approdo all’impossibilità di avere figli – può manifestarsi in modi assai differenti non solo per motivi genetico-costituzionali, ma anche in base al modo in cui essa viene vissuta.

La perdita stessa della capacità riproduttiva può essere sentita in modi diversi: da molte donne è vista come un lutto, come perdita di una parte importante di sé, e ciò riguarda soprattutto coloro che hanno fatto dell’essere madre l’aspetto portante della propria identità; da altre può invece essere sentita come un sollievo, come la possibilità di fare l’amore senza protezione e senza il pericolo di rimanere incinte.

Anche nella sintomatologia che accompagna la menopausa ci possono essere notevoli differenze.

La presenza di sintomi è in parte sicuramente fisiologica, ma quando si presenta in modo spiccato e prolungato, indica una difficoltà nell’accettare il cambiamento, il timore profondo di perdere una parte di sé senza riuscire ad acquisirne un’altra.

A volte, invece, i sintomi segnalano la necessità di prendere atto in modo più consapevole di questa grande trasformazione, quindi di prendersi cura di sé come donna.

Ecco il significato di alcuni sintomi tipici:

–Calo del desiderio. È probabile che la donna non si senta capita dal partner in questo suo momento delicato, oppure che non riesca più a sentirsi pienamente donna a causa della fine della sua fertilità;

–Vampate di calore. Sono più frequenti in coloro che hanno dovuto fare rinunce alla vita sessuale per evitare gravidanze.

Indicano l’emergere del fuoco della passione, che ora potrebbe trovare il giusto spazio se soltanto la donna se ne accorgesse;

–Palpitazioni. Segnalano una forte partecipazione emotiva al cambiamento e la presenza di un’energia vitale pronta per essere convogliata in nuove forme.

–Ansia e/o depressione. Sono spesso compresenti e indicano uno stato di disagio e di disorientamento dovuto alle profonde modificazioni biochimiche anche a livello cerebrale.

In particolare, l’ansia manifesta uno stato di naturale allerta nei confronti della fase di passaggio, mentre una prevalenza di umore depresso indica che la menopausa viene vissuta come perdita, chiusura e rinuncia.

Troppo spesso la menopausa è stata associata all’inizio della vecchiaia.

Se alcuni cambiamenti ormonali spingono il corpo verso un processo di senescenza, su un piano psicologico, la menopausa segnala l’inizio di un nuovo periodo, la nascita di una donna nuova, una donna che ha vissuto, che ha fatto esperienze e che ora può avere un ruolo diverso.

Nell’antica Grecia, la saggezza era attribuita alle donne proprio dopo la menopausa.

Quando la vita di una donna in menopausa è ricca di senso e non ci sono grandi conflitti interiori, questa fase non costituisce un problema, ma anzi un’occasione per crescere, compiendo un’altra tappa della vita.

(Testo desunto da “riza.it”)

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.

SCHEDA " CO (MONOSSIDO DI CARBONIO) "

SCHEDA ” CO (MONOSSIDO DI CARBONIO) “

Il monossido di carbonio (o ossido di carbonio o ossido carbonioso) è un gas velenoso particolarmente insidioso in quanto inodore e insapore. La sua molecola è costituita da un atomo di ossigeno e un atomo di carbonio legati con un triplo legame (costituito da due legami covalenti e un legame dativo).

Il monossido di carbonio (o ossido di carbonio o ossido carbonioso) è un gas velenoso particolarmente insidioso in quanto inodore e insapore. La sua molecola è costituita da un atomo di ossigeno e un atomo di carbonio legati con un triplo legame (costituito da due legami covalenti e un legame dativo).

La sua formula chimica è CO.

Il monossido di carbonio viene prodotto da reazioni di combustione in difetto di aria (cioè quando l’ossigeno presente nell’aria non è sufficiente a convertire tutto il carbonio in anidride carbonica), per esempio negli incendi di foreste e boschi, dove il prodotto principale della combustione rimane comunque l’anidride carbonica.

Altre fonti naturali sono i vulcani, mentre la maggior parte si genera da reazioni fotochimiche che avvengono nella troposfera.

Inoltre si sprigiona durante le combustioni in ambienti chiusi[2] e dalle vecchie stufe a gas liquido, responsabili dell’alta frequenza di intossicazione da monossido di carbonio.

Si miscela bene nell’aria, con la quale forma facilmente miscele esplosive.

In presenza di polveri metalliche finemente disperse, forma metallocarbonili tossici e infiammabili. Può reagire vigorosamente con ossigeno, acetilene, cloro, fluoro, ossidi di azoto

Viene inoltre utilizzato per la taratura dei rilevatori di gas domestico, nella fabbricazione di semiconduttori, come conservante e come “effetto speciale” per rendere più lucido il cibo quando deve essere fotografato.

Il monossido di carbonio è un’emotossina, perché legandosi saldamente allo ione del ferro nell’emoglobina del sangue forma un complesso (chiamato carbossiemoglobina) 300 volte più stabile di quello formato dall’ossigeno (chiamato ossiemoglobina),ostacolando così il trasporto di ossigeno nel sangue.

Tale affinità scaturisce della struttura dei suoi orbitali molecolari: infatti, a differenza dell’ossigeno, non solo cede un doppietto di elettroni al ferro, ma ha anche due orbitali π liberi che possono ricevere ulteriori elettroni dagli orbitali d del ferro, stabilizzando ulteriormente il complesso.

Le schede contengono informazioni riguardanti la salute, la forma fisica, l’ambito medico e vari tipi di trattamenti medici riservati esclusivamente all’uso sull’uomo.

Queste informazioni rappresentano soltanto un suggerimento e non intendono sostituire il consiglio del medico o del farmacista.

Le informazioni contenute nelle schede non devono essere usate per diagnosticare alcuna patologia o disturbo fisico ne’ per prescrivere o utilizzare eventuali farmaci.

E’ opportuno consultare preventivamente sempre un medico o un farmacista.

Le informazioni sono desunte da varie fonti presenti su internet per facilitare il visitatore.